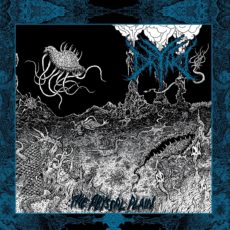

Dryad - The Abyssal Plain

Review

Wer beim Namen DRYAD jetzt an Waldnymphen und verträumten Baumschmuser-Metal denkt, wird beim Erstkontakt mit „The Abyssal Plain“ schnell eines Besseren belehrt. Zum einen widmet sich die Black-Metal-Band aus Iowa nämlich nicht dem Wald- sondern dem Meeresboden und zum anderen lärmen DRYAD auf ihrem Debüt derart irrwitzig und rabiat drauflos, dass jeder Gedanke an schwelgerische Spaziergänge durch die Natur gleich mit dem schwer strapazierten Nervenkostüm über Bord geht.

DRYAD erforschen die Tiefsee

Wobei, um die Natur geht es auf „The Abyssal Plain“ inhaltlich ja schon. Diesen Inhalt bemerkt man allerdings erst beim Blick aufs beigelegte Textblatt. Ohne dessen Kontext könnte man meinen, hier versuchen einfach ein paar vollkommen irre Kultmitglieder auf Speed, einen besonders degenerierten großen Alten von Lovecraft aus den Tiefen heraufzubeschwören. Statt dem kosmischen Horror des streitbaren Autors widmen sich DRYAD allerdings deutlich realeren Schrecken; insbesondere der Ausbeutung und Zerstörung der Weltmeere durch den Menschen, aber auch den so gruseligen wie faszinierenden Lebensformen, die am tiefsten Punkt des Meeresbodens allen Widrigkeiten zum Trotz kreuchen, fleuchen und florieren.

Diese können einem schließlich auch ganz ohne Howard Phillips Gruselmythos einen Schauer über den Rücken jagen, wozu der gewählte musikalische Ansatz durchaus passt. Die Grundlage bildet hektischer, ausgesprochen roh belassener Black Metal im Lofi-Gewand, angereichert mit einem Schuss Death Metal und Punk. Dazu kreischt sich Gitarristin und Frontfrau Claire Nunez teils nah an der Schmerzgrenze die Seele aus dem Leib; zwar werden zwischendurch auch mal ein paar heisere Growls eingeschoben, Texte lassen sich dabei allerdings wie gesagt nur erahnen.

Das kakophone, immer wieder von hyperaktiven Rhythmen und schaurigen Keyboards durchzogene Geschrote sorgt in Verbindung mit dem unseligen Stakkato-Gekeife für eine unwirkliche, beklemmende und irgendwie stressige Atmosphäre. Diese wird durch schaurige Ambient-Interludes, die auch gut aus einem 80er-Jahre-Horrorstreifen stammen könnten, noch befeuert.

Ein verstörender und etwas anstrengender Tauchgang

Allerdings schießen die Amis beizeiten auch ein wenig übers Ziel hinaus, denn zum Teil hat grade die vokale Darbietung das Potenzial, hart auf den Zeiger zu gehen. Etwa bei „Loki’s Castle“, wo man unweigerlich an einen tollwütigen, wild um sich beißenden Chihuahua denken muss. Auch verlassen sich DRYAD über die volle Spieldauer ein wenig zu sehr auf das am Anfang des Albums mit „Bottomfeeder“ und „Brine Pool Aberration“ etablierte Schema. So täuschen z. B. „Pompeii Worm“ oder der Titeltrack eine melodische Verschnaufpause an, verfallen dann aber doch schnell wieder in chaotische Hexentanz-Raserei.

Das hat irgendwo etwas Hypnotisches, am Ende von „The Abyssal Plain“ hat man aber dennoch das Gefühl, den ein oder anderen Track mehrfach gehört zu haben. So bieten vor allem die Interludes kurze Atempausen und etwas mehr Abwechslung im wahnsinnige Reigen. Nichtsdestotrotz können DRYAD mit Atmosphäre punkten und den Adrenalinpegel zwischenzeitlich ganz schön in die Höhe schießen lassen. Nur ob dies tatsächlich auch von einem angenehmen Hörerlebnis auf Albumlänge zeugt, hängt stark vom persönlichen Blickwinkel ab.

Findet man sich jedenfalls tatsächlich irgendwann mal bei einem Tiefsee-Tauchgang wieder, so sollte man es wohl tunlichst vermeiden, dabei „The Abyssal Plain“ aufzulegen. Sonst könnten die Nerven möglicherweise mit einem durchgehen und man versucht, das U-Boot schreiend durchs Bullauge zu verlassen.

Dryad - The Abyssal Plain

| Band | |

|---|---|

| Wertung | |

| User-Wertung | |

| Stile | Atmospheric Black Metal, Old School Black Metal, Raw Black Metal |

| Anzahl Songs | 13 |

| Spieldauer | 35:01 |

| Release | 20.01.2023 |

| Label | Prosthetic Records |

| Trackliste | 1. Counterillumination 2. Bottomfeeder 3. Brine Pool Aberration 4. Trenches 5. Loki's Castle 6. Hadal 7. Pompeii Worm 8. Chimera Monstrosa 9. Abyssal Plain 10. Black Smoke 11. Raptures of the Deep 12. Eutrification 13. A Nagging Thought |