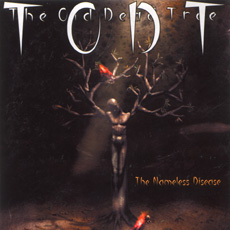

The Old Dead Tree - The Nameless Disease

Review

Selbstmord. Die Katastrophe am Nullpunkt jener namenlosen Krankheit, deren Symptome nie erkennbar waren. Symptome, deren Existenz sich die Zurückgebliebenden dennoch rückblickend auflasten. Wie zahllos ist die Schar derer, gerade in Metal- und Gothic-Szenen, die diesen verzweifelten Abbruch alles Vorstellbaren als letzte Flucht idealisieren oder – schlimmer noch – als zweitklassige Ausdrucksmöglichkeit ihrer Pseudo-Radikalität missverstehen. Wie wenige dagegen sind die Stimmen jener, deren heilloser Schmerz nicht eine im Alltag wieder abstreifbare Maske ist, sondern in jenem Moment Teil ihrer greifbaren Realität geworden ist, als ein Freund mit seinem Leben abschloss. Eine von ihnen erheben The Old Dead Tree mit dieser leiderfüllten Elegie, die die kaum zu ertragende Zerrissenheit zwischen quälendem Schuldgefühl („Quietly Kissing Death“), verzweifeltem Schmerz („It Can’t Be!“), unerklärlicher Wut („How Could You?“) und verstörender Leere („The Bathroom Monologue“) in wenige, schlichte Worte zu fassen sucht. Der Schwere-losen Beliebigkeit eines philosophiebemühten Gedichtes beraubt, verleiht die bohrende Eindeutigkeit und Einfachheit der Lyrik derart nahegehende Spürbarkeit, wie sie jenseits der Erfahrung am eigenen Leibe nur möglich ist. Wie bitter die selbstzerfressenden Verse in „Quietly Kissing Death“ klingen mögen („We didn’t count enough / To give you the strength / To fight for life / To face your pain“), so entschlossen wird nicht nur mit „Won’t Follow Him“ einer zu befürchtenden lethargischen Todessehnsucht begegnet. Diese gedankenvolle, und doch so hochemotionale Vielseitigkeit von Verlust verarbeiten The Old Dead Tree mit melancholischer, kaum theatralischer Komposition: Eine ruhevolle Massivität tragender, klarer Gitarrenharmonien und ein ebenso besonnenes, stärkendes Drumming tragen die ungeheuer expressive, zärtlich klare Stimme Sängers Munoz Manuel – und bietet ebenso nötigen Rückhalt für die so glaubhaft wuterfüllten Growls aus eben derselben Kehle. Darüberhinaus tragen fast majestätisch besonnene Soli die Erinnerungen und Gedanken in die Vergangenheit und über die entleerte Gegenwart vielleicht erstmals in eine vage Zukunft. Obschon diese Mittel vertrauten Spielarten entliehen sein mögen, ist die hiesige Realität in Verbindung mit dem lyrischen Inhalt so viel greifbarer und intensiver als die einiger oft gehörter Entsprechungen. Das Mittel zwischen schlichter Wort- und Melodienfindung und intelligenter Struktur scheint die Trauer hier wie von selbst zu malen. Sie hat damit ein bitteres und doch so erhebend lebensbejahendes Plädoyer geschaffen, das – lässt man zu keiner Zeit die Songtexte aussen vor – Grausamkeit und Schmerz nahezu erlebbar macht, jedoch nicht über sich siegen lässt.

The Old Dead Tree - The Nameless Disease

| Band | |

|---|---|

| Wertung | |

| User-Wertung | |

| Stile | Gothic Metal / Mittelalter |

| Anzahl Songs | 11 |

| Spieldauer | 48:38 |

| Release | 2003-03-04 |

| Label | Season Of Mist |