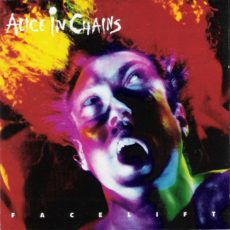

Alice In Chains - Facelift

Review

1990 debütierte eine der Bands in voller Länge, die den klassischen Seattle-Sound maßgeblich mitprägen sollte, im Gegensatz zu Kollegen wie NIRVANA und PEARL JAM jedoch etwas Metal-lastiger unterwegs war bzw. immer noch ist: ALICE IN CHAINS. Damals mit dem bekanntermaßen am 05. April 2002 tragisch verstorbenen Layne Staley am Mikrofon, der 1987 mehr oder weniger in die zu dem Zeitpunkt noch namenlose Band „getrickst“ worden ist, begann die Formation um Gitarrist Jerry Cantrell mit Glam und Hair Metal, bevor sich auf dem vorliegenden Debüt „Facelift“ ein düsterer Sound manifestieren sollte. So richtig sollte die Band diesen erst mit ihrem Folge- und Schlüsselwerk „Dirt“ in Stein meißeln.

Die Demo „The Treehouse Tapes“ fand über Umwege – ursprünglich geplante Aufnahmen in Washington unter Randy Hauser kamen nicht zustande aufgrund einer der größten Marihuana-Razzien der Geschichte des Staates – ihren Weg zunächst zu Susan Silver und Kelly Curtis, die schon für SOUNDGARDEN aktiv waren, und über diese schließlich zum Label Columbia, das die Band sogleich unter Vertrag nahm. Nachdem sich die erste EP „We Die Young“ bereits einiger Beliebtheit und Bekanntheit dank Radio-Airplays in der Metal-Szene erfreuen konnte, ging es postwehend mit Produzent Dave Jerden ins Studio, um „Facelift“ aufzunehmen.

Ein „Facelift“ für den Rock der 90er?

Das sind nur einmal die groben Eckpunkte der Vorgeschichte von „Facelift“ im Schnelldurchlauf, das sich erst im Nachgang – nach der Veröffentlichung der Single „Man In The Box“ und dessen regelmäßiger Rotation im damals geschmackssicheren Musikfernsehsender MTV – als Kassenschlager erweisen konnte, der ihm noch im Nachhinein Doppel-Platin in den Staaten einbringen sollte. Was kann „Facelift“ aber nun, ganz unabhängig vom finanziellen Erfolg? Man merkt dem Album definitiv die Zeit an, in die es gefallen ist. Der Rock ist düster und schmutzig, möglicherweise gar leicht psychedelisch, nimmt dabei die eingangs erwähnten Einflüsse von Glam und Hair Metal noch dezent mit.

Diese geraten aber etwas sleaziger, was sich vor allem in den peppigeren Stücken niederschlägt. „Put You Down“ und das Funk-Monster „I Know Something (Bout You)“ demonstrieren das eindrucksvoll, ebenso wie diverse aus der Blues-Tonleiter entlehnte Licks („Man In The Box“). Zu diesem Zeitpunkt sind ALICE IN CHAINS also noch nicht der finstere Brocken, der sie beim Folgealbum „Dirt“ oder dem selbstbetitelten bzw. alternativ „Tripod“ betitelten Drittwerk sein würden. Ihren Sound haben sie mit „Facelift“ aber bereits definiert, einerseits dank der schon freudig im Schlamm plantschenden Gitarren, andererseits auch dank des unvergesslichen Layne Staley und der mehrstimmigen Gesangslinien, die zu einem Markenzeichen der Band heranwachsen sollten.

ALICE IN CHAINS ziehen ihre Wurzeln liebevoll durch den Dreck

Das Album beginnt mit einem überragenden Doppelpack bestehend aus „We Die Young“, ein Song zu dem Cantrell nach eigener Aussage durch den Anblick Minderjähriger beim Handel mit Drogen inspiriert worden ist, sowie dem bereits oben als Durchbruch erwähnten „Man In The Box“. Beide legen bereits den musikalischen Grundstein von „Facelift“ mit markigem, stampfenden 80er-Rock, der für die Aufnahmen vorher noch mal ordentlich durch den Dreck der Großstadt geschleift worden ist. Und das Sahnehäubchen bleibt Staley, der besonders in „Man In The Box“ eine sensationelle Hook vom allerfeinsten liefert. Hymnisches, emotional geladenes Gold von mehrstimmiger Beschaffenheit liefert die Band indes in „Sunshine“, das dem Tod von Cantrells Mutter thematisiert.

„Bleed The Freak“ entwickelt eine elegante Dynamik zwischen den stimmungsvollen, mit angezerrten Gitarren versehenen Parts, die herrlich schön im eigenen Saft schmoren, und dem treibenden, hymnischen Hauptteil des Songs. Das folgende „I Can’t Remember“ weist dank seiner Vielschichtigkeit und abwechslungsreichen Rhythmik bereits auf die kompositorische Komplexität hin, die ALICE IN CHAINS in ihrem künftigen Schaffen entwickeln würden. Einen deutlichen Fingerzeig in Richtung Zukunft hinsichtlich der Atmosphäre, die so dicht ist dass man die Luft förmlich schneiden kann, liefert natürlich das emotional geladene Kernstück „Love, Hate, Love“, das sich tief in die Magengrube bohrt.

Ihren Stil haben ALICE IN CHAINS praktisch im ersten Arbeitsgang schon ordentlich ausgefeilt

Es ist interessant, wie ALICE IN CHAINS ihren ureigenen Sound mit „Facelift“ fast schon komplett abgesteckt hatten. Die Produktion von Dave Jerden saß wie angegossen und konnte praktisch als Blaupause verwendet werden. Die Band musste für die kommenden Werke eigentlich nur noch die kompositorischen Stellschrauben hier und da etwas drehen. Der große Einschnitt kam einige Zeit nach dem dritten Album, dessen Produktion bereits stark von Staleys wieder aufgeflammter Heroinabhängigkeit gezeichnet gewesen ist.

Der tragische Höhepunkt dessen folgte wie eingangs erwähnt 2002, als Staley nach langem Ringen mit seiner Drogensucht tot in seiner Wohnung aufgefunden worden ist und die Band aufgelöst wurde. Die Wiedervereinigung 2005 und Weiterführung der Band mit dem 2006 hinzugestoßenen William DuVall am Mikrofon zog natürlich einige Augenbrauen empor, aber auch wenn Unsereins kein brennender Verfechter der „neuen“ ALICE IN CHAINS ist, so denke ich, dass man das eigene Erbe auch deutlich schlechter verwalten kann. Und DuVall tut sein bestes, um die großen Fußstapfen auszufüllen, die Staley hinterlassen hat.

Alice In Chains - Facelift

| Band | |

|---|---|

| Wertung | |

| User-Wertung | |

| Stile | Grunge |

| Anzahl Songs | 12 |

| Spieldauer | 54:02 |

| Release | 21.08.1990 |

| Label | Columbia |

| Trackliste | 1. We Die Young 2. Man In The Box 3. Sea Of Sorrow 4. Bleed The Freak 5. I Can't Remember 6. Love, Hate, Love 7. It Ain't Like That 8. Sunshine 9. Put You Down 10. Confusion 11. I Know Something (Bout You) 12. Real Thing |